वि उपनिवेशीकरण क्या है | विउपनिवेशीकरण किसे कहते है | कारण , प्रक्रिया प्रभाव Decolonization in hindi

Decolonization in hindi वि उपनिवेशीकरण क्या है | विउपनिवेशीकरण किसे कहते है | कारण , प्रक्रिया प्रभाव की परिभाषा ?

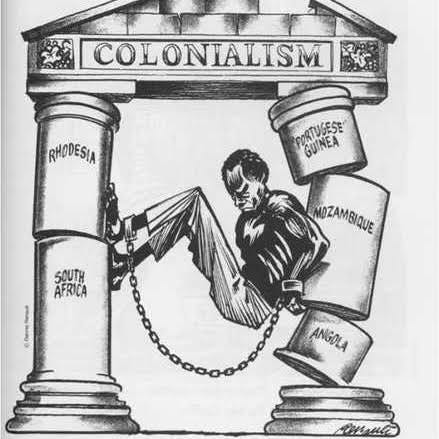

उपनिबेशवाद एवं राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का स्वरूप

इकाई की रूपरेखा

उद्देश्य

प्रस्तावना

विऔपनिवेशीकरण के कारण

विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया

लैटिन अमरीका

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विऔपनिवेशीकरण

दक्षिण अफ्रीका

विऔपनिवेशीकरण के प्रभाव

सारांश

शब्दावली

कुछ उपयोगी पुस्तकें

बोध प्रश्नों के उत्तर

उद्देश्य

विऔपनिवेशीकरण की वजह से उपनिवेशों में स्वतंत्रता का सूत्रपात हुआ और विश्व इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण दौर के रूप में जाना जाता है। इस इकाई के अध्ययन के बाद आपः

ऽ विऔपनिवेशीकरण के कारणों के बारे में जान सकेंगे,

ऽ आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किये गये उनका स्वरूप क्या था बता सकेंगे, और

ऽ विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका क्या रही है, उसे समझ सकेंगे।

प्रस्तावना

विश्व के राजनीतिक क्षितिज पर उपनिवेशवाद का उदय तब हुआ जब ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन व हालैंड जैसे यूरोपीय देश एशिया अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका में अपने साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। यूरोपीय ताकतों ने तीसरी दुनिया के देशों के संसाधनों का दोहन किया तथा वहां के लोगों को करीब चार सदियों तक साम्राज्यवादी नीतियों के जोर पर गुलाम बनाये रखा। और जैसा कि स्वाभाविक था, इस शोषण के अपने अंतर्विरोध भी पैदा हुए। राष्ट्रीय मुक्ति एवं लोकतांत्रिक आंदोलन इसी अंतर्विरोध के नतीजे थे। दो विश्वयुद्धों के बीच की अवधि अर्थात् 1919-1939 के बीच उपनिवेशों द्वारा औपनिवेशिक सत्ता के उस अधिकार को चुनौती दी गयी जिसके जरिये वह तीसरी दुनिया के लोगों को गुलाम बनाती थी और उन पर दमन करती थी। द्वितीय विश्वयुद्ध तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में और तेजी आयी।

हालांकि आर्थिक शोषण एवं राजनीतिक अधीनता ही औपनिवेशिक नीतियों का सामान्य गुण था, तथापि प्रत्येक औपनिवेशिकं ताकत अपने उपनिवेशों में खास नीतियों का ही अनुसरण करती थी। इसी तरह, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन तो सभी उपनिवेशों में प्रकट हुए, किंतु प्रत्येक उपनिवेश में उसका स्वरूप अलग-अलग था। कुछ उपनिवेशों ने संवैधानिक तरीके से आजादी हांसिल की तो कुछ में आंदोलन का स्वरूप उग्रवादी था। कुछ ने उदारवादी लोकतांत्रिक तरीके को अपनाया तो कुछ ने मार्क्सवादी विचारधारा को दिशा निर्देशक दर्शन के रूप में अंगीकार किया। इन संबद्ध देशों में उपनिवेशवाद के खात्मे के बाद जो राजनीतिक प्रक्रियाएं प्रकट हुई वे भी मुक्ति आंदोलनों की प्रकृति व विचारधारा के अनुरूप अलग-अलग किस्म की थी।

विऔपनिवेशीकण के कारण

द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले भी, आधुनिक राष्ट्रवाद विभिन्न उपनिवेशों में साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनों के रूप में प्रकट हो गया था। यह राष्ट्र राज्य में और उसके साथ गहरे परिचय की भावना थी और वह शक्ति व राष्ट्रीय आत्मपूर्णता का अन्वेषण भी था। उपनिवेशों में विविध राष्ट्रीय संगठनों के उदय से आजादी के लिए शुरू किये गये राष्ट्रीय आंदोलनों की जमीन और भी पुख्ता हुई। राष्ट्रवाद के उदय के मनोवैज्ञानिक आधार की पहचान इस बात में की जा सकती है कि यूरोपीय सत्ता एवं संस्कृति के आगमन ने उपनिवेशों के पारंपरिक जीवन व उनकी संस्थाओं को तहस-नहस कर दिया था। पाश्चात्य शिक्षा पाने वाले जो देशज (जैसा कि गौरे प्रभु उन्हें कहा करते थे)। अपनी सांस्कृतिक विरासत से थलग पड गये थे. वे कभी भी वास्तव में गोरे व्यक्ति के समान व्यवहार और दर्जा न पा सके। इन्हीं वजहों से राष्ट्रीय विद्रोह की पहली चिंगारी पैदा हुई थी। यूरोप के लोगों की बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत को देखकर उपनिवेशों में रहने वाले पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त अभिजात वर्ग में विद्रोह की भावना का जन्म हुआ। उपनिवेशों में सबसे पहले इसी अभिजात वर्ग ने विद्रोह का झंडा उठाया और राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व किया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई मिशिनरियों ने साम्राज्यवादी झंडे के तले ईसाइयत का प्रचार करते हुए विश्वबंधुत्व तथा सार्वभौमिक प्रेम का संदेश दिया। मिशनरियों में शिक्षा प्राप्त करने वाले देशजों ने औपनिवेशिक साम्राज्यवादियों के उस अधिकार को चुनौती दी जो उन्हें देशजों के साथ निम्न स्तर का व्यहार करने की इजाजत देता था। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से देशी अभिजात वर्ग प्रभावित था ओर वह लोकतंत्र व स्वतंत्रता के मूल्यों को आत्मसात कर चुका था।

उपनिवेशों के पीड़ित लोगों को जिस दूसरी विचारधारा ने विशेष रूप से प्रभावित किया था, वह मार्क्सवाद की विचारधारा थी। कम्युनिस्ट विभिन्न उपनिवेशों में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर रहे थे और उन्हें कम्युनिस्ट आंदोलन में तबदील करने का प्रयास भी कर रहे थे। समाजवादी खेमा यूरोपीय देशों को साम्राज्यवादी एवं शोषक के रूप में प्रचारित कर रहा था। नतीजतन उपनिवेशों में स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिला। अब. ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश समाजवादी खेमे की ओर आकर्षित हो गये क्योंकि उसमें उन्हें एक हमदर्द और रक्षक की छवि दिखाई पड़ी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की बढ़ती हुई शक्ति ने साम्राज्यवादी ताकतों को उपनिवेशों से हटने के लिए बाध्य कर दिया। विऔपनिवेशीकरण और विश्व समुदाय के विस्तार का श्रेय संयुक्त राष्ट्रसंघ को जाता है। पराधीन लोगों की आकांक्षाओं में बढ़ोतरी करने में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने ऐसे लक्ष्यों व प्रतिमानों को भी स्थापित किया जिससे आजादी हासिल करने के कार्य में सहायता मिली और आंदोलनों में विशेष तेजी आई।

इन बाह्य कारणों के अतिरिक्त, चिंतन या कहिये विचारधारा की तीन धाराएं थी जिनके माध्यम से अफ्रीकी

एशियाई जनता की मुक्ति कामना अभिव्यक्त हो सकी। इनमें से एक इस्लाम का पुनरुत्थान था। गैर यूरोपीय धर्म होने के कारण जनता में इस्लाम की अपील जबरदस्त प्रभावशाली थी, साथ ही सहनशील एवं लोकतांत्रिक आस्था की वजह से वह प्रोपेगंडा कारगर सिद्ध हुआ क्योंकि यह इस्लामी देश व यूरोपीय लोगों के बीच फर्क करता था। इस्लामी आस्था के प्रति गर्व की भावना तथा काफिरों के खिलाफ बेहाद करने की इस्लामी सीख की वजह से मुस्लिम देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों में एक खास तरह की उग्रता का प्रवेश हो गया था। परिणाम के साथ संपर्क की वजह से बौद्धिक उद्वेलन, इस्लामी बंधुत्व और एकता का सूत्रपात हुआ।

इनमें से दूसरी धारा एशियावाद के रूप में प्रकट हुई। इंडोनेशिया में डचों और भारत में अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों सालों के औपनिवेशिक दमन के कारण वहां के निवासियों में राष्ट्रीय चेतना एवं खास तरह की एकता पैदा हो गई थी। यह सब राष्ट्रीय चेतना व खास तरह की एकता पैदा करने में सहायक रहा। राष्ट्रीय आंदोलन की अगुआई करने के लिए सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मलाया, इंडोनेशिया और बर्मा जैसे उपनिवेशों ने राजनीतिक दमन को अस्वीकार कर दिया। जापान एशियाई शक्ति एवं गर्व का प्रतीक बना। हालांकि जापान एक साम्राज्यवादी देश था, फिर भी उसने ‘एशिया एशियाइयों के लिए‘ का नारा बुलंद किया। ऐसा वह अपनी साम्राज्यवादी मंशा को छुपाने तथा एशियाइयों की हमदर्दी बटोरने के लिए कर रहा था। चीन में 1911 में सन्यात सेन ने राष्ट्रीय विद्रोह की अगुआई की। उसके बाद वहां लंबा गृहयुद्ध चला जिसमें साम्यवादी ताकतों को अंततरू विजय मिली।

इनमें से तीसरी धारा अखिल अफ्रीकावाद की धारा थी। 19वीं सदी के अंत तक अफ्रीका के लोग यूरोपीय आधिपत्य को चुनौती देने लगे थे। अफ्रीकी लोगों के आदेशों और उनकी आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति प्रणेताओं में मार्क्स गार्वे अग्रणी था। दुबोई अखिल अफ्रीकावाद की अवधारणा का दूसरा महत्वपूर्ण हिमायती था। उसके प्रयासों का ही प्रतिफल था कि राष्ट्रकुल में अफ्रीकियों के लिए अलग से मानवाधिकारों का मसौदा स्वीकार किया जा सका। इसके बाद के वर्षों में घाना के नकरूम ने अफ्रीकावाद की अवधारणा का नेतृत्व किया।

प्रथम विश्वयुद्ध के समाप्त होने पर विजेता देशों ने अजीबोगरीब तरीके से औपनिवेशिक क्षेत्र को राष्ट्रकुल की अनिवार्य प्रणाली के हवाले कर दिया। वर्साव की संधि, 1919 की धारा 22 के मुताबिक इन क्षेत्रों का भविष्य तय किया जाना था। विकास स्तर, पर भौगोलिक कारक एवं आर्थिक स्थिति की भिन्नता का ख्याल रखते हुए इन क्षेत्रों को तीन श्रेणियों क, ख, ग में विभाजित किया गया है और उन्हें साझी शक्तियों के हवाले कर दिया गया। आम तौर पर इन क्षेत्रों को स्वनिर्णय का अधिकार भी दिया गया। इन क्षेत्रों के प्रशासन की। देखरेख की जिम्मेवारी राष्ट्रकुल की आदेशकारी समिति को सौंपी गयी। 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव ए. जे. बाल्फोर ने कहा कि राजनीति के जरिये यहूदी लोगों के लिए फिलीस्तीन में एक राष्ट्रीय स्थान ढूंढ लिया जाएगा। और इससे उन स्थानों पर पहले से निवास करने वाले गैर यहूदी समुदायों के नागरिक और धार्मिक अधिकारों को भी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। 1948 में इजराइल नामक राज्य की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना तथा अरब में उग्र राष्ट्रवाद के उदय की वजह से मध्यपूर्व और पश्चिम के विवाद के अतिसंवेदनशील इलाकों में से एक विशेष इलाका बन गया है।

बोध प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर मिलाइए

1) राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों के पनपने के क्या कारण रहे हैं ?

2) उस विचारधारात्मक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए जिससे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन संचालित होते रहे।

बोध प्रश्न 1 उत्तर

1) विदेशी शासन के शोषणकारी चरित्र की टकराहट अंतराष्ट्रीय क्षेत्र में होने वाले प्रगतिकारी वकास के तत्वों से हो रही थी। और यही राष्ट्रीय मुक्ति के लिए बुनियादी रूप से जिम्मेवार भी थे।

2) उदारवार, मार्क्सवाद और कई दूसरी प्रगतिशील विचारधाराओं से इन संघर्षों की वैचारिक पृष्ठभूमि बनी थी।

विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया

विऔपनिवेशीकरण शब्द से संभव है किसी को यह लगे की आजादी हासिल करने की प्रक्रिया शांतिपूर्ण थी। किंतु वास्तव में यह एक हिंसक प्रक्रिया थी जिसमें औपनिवेशिक देशों ने कपट, युद्ध व सीधे अतिक्रमण जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया था। विभिन्न तरह के अन संघर्षों की वजह से ही उपनिवेशों को भी आजादी मिली थी। हां, कुछ देशों में यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण जरूरी. रही थी। उदाहरण के लिए अफ्रीका के सिनेगल, पश्चिम अफ्रीका के आइवरी कॉस्ट जैसे कुछ फ्रांसीसी तथा नाइजीरिया, घाना आदि जैसे कुछ ब्रिटिश उपनिवेशों में आजादी हासिल करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रही थी। कुछ देशों के मामले में यह आजादी राष्ट्रकुल तथा राष्ट्रसंघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हस्तक्षेप का नतीजा थी।

सीरिया, फिलीस्तीन, लेबनान, ईराक, तंजानिया, खांडा, बुडी, कैमरून, प्रशांत क्षेत्र आदि जैसे इलाके जो राष्ट्रकुल के अंतर्गत आदेशकारी क्षेत्र घोषित किए गए थे बाद में या तो स्वतंत्र हो गये या फिर राष्ट्र संघ के ट्रस्टीशिप परिषद के हवाले कर दिए गए। इन संगठनों का उद्देश्य था कि धीरे-धीरे इन क्षेत्रों में स्वनिर्णय के अधिकार को लागू किया जाये तथा अंततरू उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया जाये। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका (अब नामीबिया) के अलावा अधिकांश क्षेत्र स्वतंत्र हो चुके थे। नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका जो रंगभेद नीति का अनुसरण करता था, के न्यास के हवाले कर दिया गया था।

पुर्तगाल के अफ्रीकी उपनिवेशों – अंगोला, मोजाबिक, गायना बिसाऊ में लंबे समय तक सशस्त्र संघर्ष जारी रहा और वे 1974 से पहले स्वतंत्र नहीं हो सके। यह भी तब संभव हो सका जब पुर्तगाल खुद ही लोकतांत्रिक क्रांति की चपेट में आ गया था और जिससे सैनिक तानाशाह सालाजार का तख्तापलट हो गया था।

पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश अल्जीरिया को 1954 से लेकर 1961 तक यानी सात वर्षों तक सशस्त्र संघर्ष करना पड़ा था। जबकी दूसरी तरफ मोरक्को और टुनिशिया को अपेक्षाकृत आसानी से आजादी मिल गयी थी। फ्रांसीसी मूल के निवासियों ने बेन बेला की अगुआई में अल्जीरिया की स्वतंत्रता का विरोध किया था। उधर अल्जीरिया के लोग फरहत अब्बास की अगुआई में राष्ट्रीय मुक्ति फ्रंट के तले लामबंद थे और आजादी का समर्थन कर रहे थे। नतीजतन, दोनों खेमों के बीच हिंसक संघर्ष की वारदातें हुई।

लैटिन अमरीका

लैटिन अमरीका के स्पेनिश और पुर्तगाली उपनिवेश एशिया एवं अफ्रीका के उपनिवेशों से बहुत पहले आजाद हो चुके थे। स्पेनिश उपनिवेश मेक्सिको तथा दूसरे स्थानों पर क्रांतिकारी आंदोलनों का सूत्रपात हुआ तो वेनेजुएला, अर्जेटिना आदि देशों में उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में मुक्तियुद्ध का सूत्रपात हुआ। 1825 के आते-आते, स्पेन का साम्राज्य, क्यूबा व प्यूरेटोरिको को छोड़ कर समाप्त हो गया। जहां ब्रिटेन के खिलाफ उत्तरी अमरीका के संघर्ष का अंत तेरह उपनिवेशों द्वारा संयुक्त राज्य के निर्माण के रूप में हुआ, वहीं स्पेन के खिलाफ अमरीका विद्रोह का अंत 17 अलग-अलग गणराज्यों के उदय के रूप में हुआ।

क्यूबा एवं प्यूरेओरिको स्पेन के भ्रष्ट शासन के तले तब तक दबे रहे जब तक कि अमरीका स्पेन के खिलाफ क्यूबा के आंदोलन में खुद शामिल नहीं हो गया। आजादी के लिए क्यूबा को स्पेन के खिलाफ ही क्रांतिकारी युद्ध नहीं लड़ना पड़ा, अपितु अमरीकी आधिपत्य के खिलाफ भी लड़ना पड़ा। सही है कि 1989 में अमरीका ने स्पेन का क्यूबा से खदेड़ कर बाहर किया, किंतु अमरीकी निवेशकों ने इस द्वीप पर अपनी प्रभुता कायम कर ली। इस हदं तक क्यूबा को अपने संसाधनों पर भी कोई नियंत्रण नहीं रह गया। फिइदेल कास्त्रो की अगुआई में क्यूबा ने बतिस्ता शासन के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। 1958 में बतिस्ता का तख्तापलट हो गया। बाद में कास्त्रों ने अमरीकी संपत्ति जब्त कर ली तथा शासन तंत्र की स्थापना की। अमरीका और क्यूबा के बीच विचारधारात्मक द्वंद्व आज भी, चल रहा हैं जबकि शीतयुद्ध समाप्त हो चुका है।

1823 में ही संयुक्त राज्य अमरीका, मशहूर मुनरो सिद्धांत के जरिये, नयी दुनिया में मध्यस्थ की भूमिका अपना चुका था। यह सिद्धांत यूरोपीय देशों के वर्तमान उपनिवेशों को तो स्वीकार करता था, किंतु वह उन्हें भावी औपनिवेशीकरण की इजाजत नहीं देता था। यह वास्तव में अमरीका और ग्रेट ब्रिटेन की दुरभिसंधि धी ताकि लैटिन अमरीका में अपने अपने हितों का साध सकें।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विऔपनिवेशीकरण

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। कुछ औपनिवेशिक क्षेत्रों जैसे फ्रेंच, इंडोचीन, डच, इंडोनेशिया, ब्रिटिश मलाया तथा इटालियन अफ्रीका (पूर्व) पर दुश्मन विजेताओं का कब्जा था तथा वे पूरी तरह औपनिवेशिक गवर्नरों की गिरफ्त से बाहर थे। दक्षिण पूर्व एशिया पर जापान का कब्जा होने से इस क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना और आंदोलन को बल मिला। धीरे-धीरे पाश्चात्य उपनिवेशवादियों को खदेड़ कर बाहर किया गया, उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों से हटाया गया तथा उनमें से कइयों की जगह स्थानीय निवासियों को पदों पर आसीन किया गया। अधिनायकवादी और दमनकारी जापान का जब अंततरू पतन हुआ तो राष्ट्रवादियों को अपने संघर्षों को उग्रता प्रदान करने का अवसर मिला क्योंकि उन्हें पराजित सेना के छोड़े हुए हथियारों का जखीरा प्राप्त हो गया था। इंडोनेशिया और वियतनाम इसी तरह स्वतंत्र हुए थे। इंडोनेशिया राष्ट्रवादियों को चार सालों तक डचों के खिलाफ लड़ना पड़ा, तब जाकर उन्हें आजादी मिली। दोनों ही मामलों में, औपनिवेशिक सत्ता व राष्ट्रवादियों के बीच खुला युद्ध लड़ा गया था। वियतनाम में यह युद्ध वियतनाम के नेतृत्व में लड़ा गया था। 1954 के युद्ध विराम के बाद फ्रांसीसी देश के उत्तरी भाग से हट गये जबकि दक्षिण में एक गैर-साम्यवादी सरकार स्थापित कर दी गई। बाद में फ्रांसीसियों की जगह अमरीकी आ गये। अमरीका के खिलाफ वियतनाम का लंबा व साहसिक संघर्ष अपने आप में एक उदाहरण बन चुका है।

द्वितीय विश्वयुद्ध का सबसे दूरगामी ऐतिहासिक नतीजा निस्संदेह उन्नीसवीं सदी के साम्राज्यों का ढहकर विलीन हो जाना तथा यूरोप का सिकुड़ जाना था। इन सबमें महत्वपूर्ण घटना 1947 में प्राप्त भारत की आजादी थी। देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ किसानों और वासियों के अनेकानेक विद्रोहों तथा 1857 के विप्लव का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आंदोलन को संगठनात्मक शक्ति मिली थी।

भारतीय राष्ट्रवाद गांधी से अत्यधिक प्रभावित था। वे अहिंसा तथा असहयोग के सिद्धांत में विश्वास करते थे। गांधी के आगमन ने आंदोलन को जनआंदोलन के रूप में तबदील कर दिया था। भारत में सत्ता का हस्तांतरण तभी हो सका जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी, फिर भी देश को पाकिस्तान तथा भारत में विभाजित होने से नहीं रोका जा सका। कैबिनेट मिशन ने समस्या का संवैधानिक हल ढूंढने का प्रयास किया था, किंतु देश का विभाजन अनिवार्य हो गया। हालांकि विभाजन शांतिपूर्ण नहीं था, फिर भी इससे संविधान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

ब्रिटेन के अफ्रीकी उपनिवेशों में गोल्ड कॉस्ट भी था। आजादी के बाद से घाना तथा नाइजीरिया आजादी के अग्रदूत बने। मार्च 1957 में गोल्ड कॉस्ट आदेशकारी क्षेत्र टोगों के साथ मिलकर स्वतंत्र राज्य बना। यह घाना के नाम से जाना गया तथा ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत इसे डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री कमो अफ्रीकी आजादी के प्रबल समर्थक तथा स्वांतत्र्योत्तर अफ्रीकावाद के प्रणेता थे। नाइजीरियाई संघ को पूर्ण आजादी 1960 में हासिल हुई।

दक्षिण अफ्रीका

विऔपनिवेशीकरण के इतिहास में दक्षिण अफ्रीका व नामीबिया के लोगों का संघर्ष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक रूप से दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले डचों का शासन स्थापित हुआ। वे 1652 में ही केपटाउन में बस चुके थे। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में श्वेत बस्तियों का तेजी से फैलाव हुआ। 1806 में जब केपटाउन छोड़कर ओरांग नदी के उत्तर की तरफ जाना पड़ा तब नतीजतन 1830 में ग्रेट ट्रेक में आबादी का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। आबादी का पलायन इतना विशाल था कि दो अलग अफ्रीकी गणराज्य् ओरांग फ्री स्टेट एवं ट्रांसवाल बन गये तथा नाटेल के रूप में एक ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना भी हो गयी। इन दोनों ही मामलों में नस्ल के आधार पर बंटे समाजों का उदय हुआ जिसमें गोरों का प्रभुत्व कायम हुआ जबकि अफ्रीकियों को लगभग गुलाम बना दिया गया। वास्तव में इन स्थानों पर भी केप उपनिवेश की पुनस्थापना की गयी। वैसे तो केप और नाटेल में अंग्रेजों की घोषित नीति भेदभाव को अस्वीकार करती थी, किंतु व्यवहार में ऐसा नहीं था। मताधिकार के साथ संपत्ति की अर्हता शर्त जोड़ देने से मताधिकार केवल गोरों तक ही सीमित रह गया था। अफ्रीका के डच उपनिवेशों में अफ्रीकियों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था, तथा उन्हें आरांग फ्री स्टेट में भूमि अधिग्रहण । करने का अधिकार भी नहीं था। इतना ही नहीं, उन्हें ट्रांसवाल की श्वेत बस्तियों में पास लेकर आना जाना पड़ता था। उन्नीसवीं सदी के अंत में किम्बरले में हीरे की खानों तथा ट्रांसवाल में सोने की खानों का पता चला। नतीजतन इन क्षेत्रों पर अधिकार कायम करने के लिए डचों और अंग्रेजों में होड़ लग गयी। अंत में डचों को पराजय मिली और 1910 में यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की स्थापना हो गयी। यह ओरांग फ्री स्टेट, ट्रांसवाल, केप बस्तियों और नाटेल जैसे अफ्रीकी उपनिवेशों को मिलाकर बना था। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका को शुरू से डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया तथा बाद में 1934 में यह ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संप्रभुतासंपन्न स्वतंत्र राज्य बन गया। 1961 में इसने इंग्लैंड से अपना संबंध तोड़ लिया और राष्ट्रमंडल से भी बाहर आकर गणराज्य की घोषणा कर दी।

दक्षिण अफ्रीका की नस्लवादी सरकार के रंगभेद शासन तंत्र में अफ्रीकियों को बुनियादी मानवाधिकार भी प्राप्त नहीं थे। इस शासन को अनेक पश्चिमी सरकारों का समर्थन प्राप्त था। वे दक्षिण अफ्रीका में अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को साधना चाहते थे। चूंकि अफ्रीकी जनता के पास न तो कोई वैधानिक अधिकार था और न ही आजादी थी। अतरू विरोध भी चोरी छुपे तरीके से ही संभव था। जैसे-जैसे रंगभेदी शासन क्रूर से क्रूरतर होता गया, वैसे-वैसे उसका विरोध भी उग्र होता गया। अफ्रीका प्रतिरोध, जो गोरों के खिलाफ सांस्कृतिक प्रतिरोध के रूप में शुरू हुआ था वह 1923 के आते-आते अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में तबदील हो गया। नेल्सन मंडेला इसके पौराणिक नायक के रूप में उभरकर सामने आये। 1963 में रिवोनिया के मुकदमे में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। तीसरी दुनिया के देशों और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दबाव में दक्षिण अफ्रीका के सरोकारों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से पैरवी मिली। 80 एवं 90 के दशक की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीकी शासन के खिलाफ लगातार बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी और तीसरी दुनिया की तरफ से भी लगातार बना रहने के कारण पश्चिमी देशों को अफ्रीकी जनता की कुछ मांगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा था इन सबके कारण ही मजबूर होकर रंगभेदी शासन को अफ्रीकी विपक्ष के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। 1993 में नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया। लंबे विचार-विमर्श के बाद 1994 में आम चुनाव कराए गए। इस तरह संसदीय चुनाव के जरिये सत्ता बहुसंख्यक अश्वेत समुदाय को हस्तांतरित हुई।

जर्मनी का पूर्व उपनिवेश दक्षिण पश्चिम अफ्रीका (नामीबिया) भी दक्षिण अफ्रीका के मैडेंट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। जब राष्ट्रकुल की जगह राष्ट्रसंघ अस्तित्व में आया तब दक्षिण अफ्रीका ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर अपने ट्रस्टीशिप का दावा ठोक दिया। इस तरह यहां भी रंगभेदी शासन लागू हो गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दक्षिण अफ्रीका का कब्जा गैरकानूनी घोषित कर दिया गया और 1967 में इस क्षेत्र के प्रशासन के लिए नामीबियाई परिषद का गठन किया गया। स्वापो (एस.डब्ल्यू.ए.पी.ओ.) की अगुआई में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के लोगों के लंबे संघर्ष द्वारा तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बाद यह क्षेत्र आजाद हुआ। आजादी के बाद से दक्षिण पश्चिम अफ्रीका नामीबिया के नाम से जाना जाता है।

बोध प्रश्न 2

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से अपने उत्तर की मिलाइए।

1. तीसरी दुनिया के विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों के बीच मौजूदा अंतर को स्पष्ट कीजिए।

2. दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी आंदोलन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 2

1) दुनिया में कहीं भी समरूप राष्ट्रीय आंदोलन नहीं रहे हैं। विभिन्न देशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन पैदा हुए, वे संबद्ध राष्ट्र की जमीनी वास्तविकताओं से गहरे जुड़े हुए थे।

2) मूल रूप से यह एक अहिंसक आंदोलन था और इसे प्रगतिशील विश्व का समर्थन हासिल था।

विऔपनिवेशीकरण के प्रभाव

विऔपनिवेशीकरण और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विस्तार का एक नतीजा यह निकला कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का चरित्र वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय हो गया। विऔपनिवेशीकरण के बाद एशिया अफ्रीका एवं लैटिन अमरीका में नये तथा स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य विचारधारात्मक प्रतिस्पर्धा और शीतयुद्ध के युद्धक्षेत्र बन गये। निश्चय ही शीतयुद्ध के दौरान इस प्रतिस्पर्द्धा की वजह से उनकी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता में वृद्धि हुई। नतीजतन, इस दौर में इन देशों ने तटस्थ विदेश नीति का समर्थन किया। गुटनिरपेक्षता उनके राष्ट्रीय सम्मान और । प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। अपनी विदेश नीतियों के जरिये वे एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव आया। यह सब अफ्रीकी तथा एशियाई देशों की मौजूदगी से ही संभव हो सका। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्ता में भी काफी ईजाफा हुआ। क्योंकि अब वह इन देशों की आकांक्षाओं की खुले तौर पर हिमायत करने लगा था। इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र का इस्तेमाल आर्थिक मसलों से संबंधित अपनी मांगों पर जोर देने के लिए किया।

सारांश

उपनिवेशवाद का उदय विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी वजह से ही दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के आपसी संबंधों में व्यापक परिवर्तन हुए। विऔपनिवेशीकरण और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्षों की वजह से तीसरी दुनिया नाम की सत्ता अस्तित्व में आई। अपनी विशिष्टताओं में ये साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन एक दूसरे से भिन्न थे। ऐसा औपनिवेशिक नीतियों तथा उपनिवेशों के समाज पर पड़ने वाले उनके प्रभावों की वजह से हुआ। कुछ उपनिवेशों को आजादी अगर संवैधानिक तरीकों एवं । सुधारों के जरिये मिली तो कुछ उपनिवेशों की आजादी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा थी। राष्ट्रकुल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसके लिए कारगर हस्तक्षेप करना पड़ा था तो भी इन भिन्नताओं को ज्यादा तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। व्यवहार में सभी उपनिवेशों को औपनिवेशिक सत्ता के हिंसक दमन का सामना करना पड़ा था। जिन उपनिवेशों को संवैधानिक तरीके से आजादी मिली थी, उनके मामले में यह कहना गलत होगा कि उनके संघर्ष सदैव शांतिपूर्ण थे। औपनिवेशिक सत्ता की हठधर्मिता की वजह से कई उपनिवेशों में सशस्त्र संघर्ष अनिवार्य हो गया था। फिर इन संघर्षों की वैचारिक पृष्ठभूमि अलग-अलग थी। यह अंतर विभिन्न उपनिवेशों के अभिजात वर्गों के चरित्र, उनके राष्ट्रीय नेताओं के रूख तथा आंदोलनों में जनभागीदारी का प्रतिफलन था।

शब्दावली

रंगभेद ः प्रजातीय अलगाववाद की नीति । दक्षिण अफ्रीका के गौरे काले लोगों के साथ इस नीति के अनुसार व्यवहार करते थे।

उपनिवेशवाद ः विदेशी राज्य का अतिक्रमण कर उसे उपनिवेश के रूप में कायम रखने तथा औपनिवेशिक सत्ता के हित साधन के लिए उस उपनिवेश का उपभोग करने की नीति।

कुछ उपयोगी पुस्तकें

के वंदना, 1995, थियरी ऑफ इंटरनेशनल पालिटिक्स, विकास पब्लिसिंग हाउस, नई दिल्ली

हरिशरण छाबड़ा, मई 1992, यू एन एण्ड डिकोलोनाइजेशन, वर्ल्ड फोकस नं. 149

हैनरी ग्रीमाल, 1965, डिकोलोनाइजेशन, दि ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एण्ड बेल्जियन अम्पायर्स 1919-1963, लंदन

इमैन्युल वालरटिन, 1961 अफ्रीका दि पॉलिटिक्स ऑफ इंडीपेडेंस, विन्टेज बॉडी, न्यूयार्क

रमा एस मालकोटे, 1992 इंटरनेशनल रिलेसंस, स्टर्लिंग पब्लिसर्स प्राईवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली

हिंदी माध्यम नोट्स

Class 6

Hindi social science science maths English

Class 7

Hindi social science science maths English

Class 8

Hindi social science science maths English

Class 9

Hindi social science science Maths English

Class 10

Hindi Social science science Maths English

Class 11

Hindi sociology physics physical education maths english economics geography History

chemistry business studies biology accountancy political science

Class 12

Hindi physics physical education maths english economics

chemistry business studies biology accountancy Political science History sociology

English medium Notes

Class 6

Hindi social science science maths English

Class 7

Hindi social science science maths English

Class 8

Hindi social science science maths English

Class 9

Hindi social science science Maths English

Class 10

Hindi Social science science Maths English

Class 11

Hindi physics physical education maths entrepreneurship english economics

chemistry business studies biology accountancy

Class 12

Hindi physics physical education maths entrepreneurship english economics